夏の教育研究会の報告

8月22日、「学級内で支援を要する子どもたち(不登校ぎみな子も含め)への指導」をテーマに3本のレポートをもとに研究会を開きました。

厳しい実態のリアルな報告でしたが、子どもに寄り添う姿から多くの事を学び合いました。

その中から、支援を要する子どもへの指導のについてその一端を報告します。

支援を要する実態

◇立ち歩き・教室から飛び出す

◇話が通じない、話をしても目が合わない

◇何もやろうとしない

◇すぐ暴れる

◇話を聞きとる時間のなさ

◆不登校になった過程の報告も

こうしたリアルな実態が次々に出され、「うちの学校も」と頷く姿が会場のあちこちで・・・

子どもは一人一人違う・その子への支援と学級づくり・職場の支え合い

(レポートと交流会の中で)

〇子どもを見る目・・・困っている子=子ども自身が今の自分にやりきれない思いで暴走してしまうのではないか?

〇職場の支え合い(支援員やアシスタントと子どもがコミュニケ―ションがとれて効果が出ている報告も)

〇子どもの居場所(サポートルームの大切さ・校長室が居場所の子もいるとの報告も)

〇失敗しても認められる教室の空気をつくる学級づくりのレポート

〇興味あることに目が向いたことを大切にしている

家庭の事情から給食は楽しみという子への学級の取り組み報告なども)

〇心地よい体験がやがて自立していく力になると経験からの発言

〇1日の課題メモ(手紙)などの工夫で、子ども自身が見通しを持てる工夫の報告

〇無理をしない・させないように課題の70%が出来ればいいと考えて課題を出しても全く受け付けない・・・たまにやったらラッキーと担任が思うようにしている。

〇不登校だった子どもが登校する気持ちになった時のアドバイス報告

●不登校についても、レポート報告をもとに様々な意見交流

参加者の感想

(アンケートより)

💛つながりを切らないことが子どもが安心して学校で過ごすために大切だと再認識した。

💛飛び出してしまう子が、「教室で先生といるほうが、落ち着く」というまでに変わったレポーターの先生の子どに寄り添う姿を学べました。

💛職員室を温かく、学級を温かくしていきたいと思いました。

💛老若男女、みなが悩みを分かち合い解決していきたい。

💛「語りたい過去(体験)がある」という報告を聞き、今見ている子どもたちに出来たらいいなと思いました。

💛「(指導には)マニュアルはない」とのレポーターの言葉、その通り。試行錯誤しながらやっている。レポーターの学校の校長ガッツがあっていいですね。

💛不登校の子・困っている子の支援は一人一人違うと感じ、関わり方について学べました。

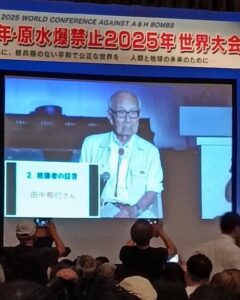

お知らせ 支部平和の集い

語り継ごう・ヒロシマ・ナガサキ・戦争

10月4日(土)

会場:北多摩東教育会館

1部:原水爆禁止世界大会(長崎)に参加した先生からの報告

2部:被爆者の体験(予定)